大会で適用されるルールは以下の通りです。参加前に内容を確認しておきましょう。

2025年6月8日 更新

2024年5月23日 更新

目次

大会での注意事項

大会参加料

沖縄県支部連合会が主管する将棋大会の参加料は原則、以下の通りです。

大会によって変更になる場合があります。

| 一般 | 支部会員 | 備考 | |

| 大人 | 2,000円 | 1,700円 | |

| 高校生以下 | 1,000円 | 800円 | |

| 女性 | 1,500円 | 1,300円 | |

| シルバー | 1,500円 | 1,300円 | 60歳以上 |

- 支部会員の方は会員証の提示をお願いします。提示がない場合は一般扱いとなります。

- 障害者手帳をお持ちの方はご提示いただければ半額とします。

大会で段級位のクラス分け

認定された段級位により参加クラスが決まります。棋力より下位のクラスには出場できません。

ご自身がどの棋力になるかは昇段昇級規定もあわせてご確認ください。

不明な方は事務局までお問い合わせください。

| 参加クラス | 棋力 |

|---|---|

| 代表選抜 | 三段以上または参加希望者 |

| S級 | 三段以上 |

| A級 | 初段~二段 |

| B級 | 1級~4級 |

| C級 | 5級~9級 |

| D級 | 10級以下 |

予選リーグ

- 大会では基本的に予選リーグを3~4名1組で行い、2勝通過、2敗で敗退とする。

- 予選2回戦は1戦目の勝者同士、敗者同士で行う。

- 予選3回戦(決定戦)は同組の中では行わず、隣接する組の1勝1敗同士で行う。

- いずれの対戦も、係員からの案内の後に対局を開始する。

- 予選リーグ2勝または2勝1敗の者は速やかに決勝トーナメントの組み合わせを決めるくじを引くこと。

- D級の予選リーグでは対局時計は使いません。ただし、進行状況を見て審判長の判断で対局時計を入れることがあります。

振り駒

- 平手の先手、後手を決める場合は、歩を5枚振って、表(歩)が多ければ振った人が先手、裏(と)が多ければ後手。

- 重なったり立ったりした駒は無効(カウントしない)。

- 通常、上位者または年長者が行う。

- 振り駒で後手になった者には対局時計の置き場所を選べる権利があります。

駒落ち対局時の駒割り(手合割)

大会では通常、平手で対局しますが、大会によっては駒落ち戦が設定されているものもあります。駒落ち対局の場合の手合いは以下のとおりです。

| 1段(級)差 | 下手先 |

| 2段(級)差 | 香落(左香) |

| 3段(級)差 | 角落 |

| 4段(級)差 | 飛落 |

| 5段(級)差 | 飛香落(飛と左香) |

| 6・7段(級)差 | 二枚落(飛と角) |

| 8・9段(級)差 | 四枚落(飛角と両香) |

| 10段(級)差 | 六枚落(飛角と両桂香) |

対局の観戦

観戦者の対局ゾーン立入を禁止します。

対局時のマナー

- 対局開始時には「よろしくお願いします」と必ずあいさつします。

- 勝敗が着いたときは負けた側は「負けました」と必ずあいさつしてください。

- 王手した場合、「おうて」と発声する必要はありません(発声しても負けにはなりません)。

- 上手(強い人や同じくらいなら年上の人)が王将を、下手(弱い人)が玉将を取ります。弱いうちは玉将をとると覚えていれば問題ありません。

対局ルール

竹部さゆり女流四段による「指す前に知っておきたい将棋のルール」

禁じ手

二歩

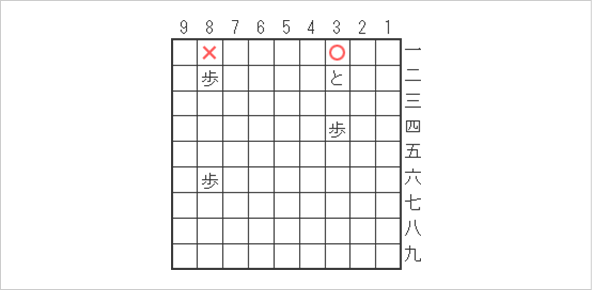

同じ筋に歩がある時に、もう一枚歩を打つことはできません。下の図の左側のように同じ筋に歩が二枚ある状態を「二歩(にふ)」といいます。なお、下の図の右側のように、歩が成った「と」と同じ筋に歩を打つのは二歩ではありません。

5.反則について|本将棋|将棋の基礎知識|日本将棋連盟

打ち歩詰め

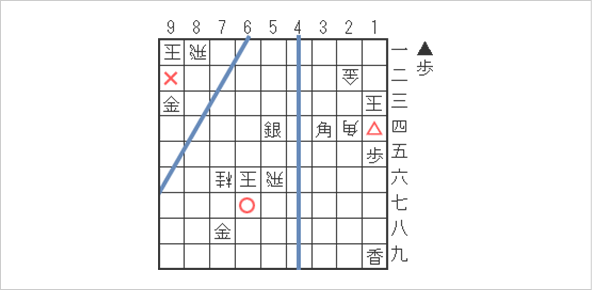

持ち駒の歩を打って相手の玉を詰ませるのは反則です。一例を挙げますと、下の図の×印の所に歩を打つような場合です。

5.反則について|本将棋|将棋の基礎知識|日本将棋連盟

なお、歩を打って王手をかけること自体は反則ではありません。したがって、下の図の中央部の○の部分に歩を打つのは反則にはなりません。また、盤上の歩を動かして詰ませるのは「突き歩詰め」といい、これも反則にはなりません。したがって、下の図の右側の△の部分に歩を進めるのは反則にはなりません。

動けないところに駒を進める

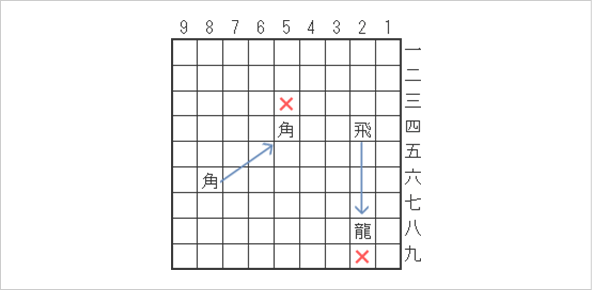

駒が動けないところに行ってしまった場合、反則になります。下の図の左側は、一路ずれたところに角を動かしてしまいました。また、下の図の右側のように、成る事のできない駒が成る、というのも反則です。

5.反則について|本将棋|将棋の基礎知識|日本将棋連盟

行き所のない駒

次に行くところのない位置に桂、香、歩を打ったり、または成らずに進めてはいけない。

二手指し

相手の手番なのに自分の駒を動かすことです。これも反則です。まれに、後手になったのに先に指してしまう事があります。これも二手指しの一種になります。

5.反則について|本将棋|将棋の基礎知識|日本将棋連盟

反則の処置

- 反則をおかし、または王手に気づかずに玉を取られた場合は反則負けとなる。投了後に見つかった反則は無効となる(投了優先)

- ただし、対局に記録係が付いたときは、終局後であっても棋譜確認によって反則が認められれば反則行為が行われた時点に戻して反則負けが成立する。(棋譜優先)

- 記録係は対局中も反則を指摘し対局を止めることができる。

- 反則が判明する前に、同一棋戦の次の対局が始まった場合には、終局時の勝敗を優先する。

千日手

- 同じ局面が4回現れると「千日手」で無勝負となる。ただし、連続王手の場合は攻めている方が手を変えなければならない。

- 一方の対局者、または両対局者が秒読みに入った後に千日手となった場合、審判長が持ち時間を決定して再開する。2回目以降の千日手は持ち時間変更なし。

持将棋

持将棋とは、双方(少なくとも片方)が入玉(玉が敵陣3段目以内に入ること)し、どちらも相手玉を詰ます見込みがなくなった場合を言う。この場合の勝敗の決定は持ち点方式となり、27点法を採用する。

持将棋の判定方法

- 玉を除いた駒のうち(盤上・持ち駒とも)、飛車と角を5点、その他の駒を1点と数える。

- 先手の場合28点以上の持ち点があれば勝ち。

- 後手の場合27点以上の持ち点があれば勝ち。

大会での判定

その他の反則行為やそれに類する行為が行われたと審判が判断した場合は、反則の認定・勝敗などは大会審判長の判断とする。